【Friday Night Philosophy 】

こんばんは、川津茂生です。 12月12日、金曜日の夜になりました。雪の積もり始めた北国は、静寂な夜の帷に包まれています。こんな夜、疲れた脳髄を休めて、ゆっくりと思索するのも悪くありません。ストーブの炎を見つめながら、あるいは両の手に包み込んだ温かい飲み物を啜りながら、「生活と思索」について考えてみましょう。

さて、前回は、人生と神経回路に訪れる「転調の季節」についてお話ししました。

私たちの脳の中では、外界から届く情報が受容されます(これは〈三人称→二人称〉の段階)。それから、情報は分散と統合のプロセスを経て、そこに「一人称」が成立します。 このプロセスを、わたしは人称のモードの「転調(Modulation)」として捉えました。

人生にも、形は違いますが、人称が移り変わる「転調」があるのではないでしょうか。 あたかも音楽が、ふと別の調へと移行するように。

「時間は、人称を変貌させます」——

若い頃の、強がりをまとった「一人称」から、弱さと受容による「二人称」へ。 そして、さらなる転調を経て、だれとでも穏やかに理性的に話すことができる大人になる。

ところで、私たちの脳の内部では何が起きているのでしょうか。外界の三人称の情報は、まず脳に「受け入れられ」(二人称)ます。この段階では、情報はまだ分散していますが、 それが統合されることで「一人称」が生成される。

この統合に至るまでの一連のプロセスで、脳はまるで作文をしているかのように〈言葉〉を語っているのです。

ただし、ここで言う〈言葉〉とは、私たちの知っている言語のことではありません。 脳の情報処理そのものが、論理的(Logical)というよりも、むしろ「言語的(Linguistic)=意味生成的」な様式をもっている、という意味です。

〈言葉〉によって意味が立ち上がる様式が、脳のもっとも基本的な処理過程に備わっているのです。

ここでわたしは、ハイデガーの「言葉は存在の棲家である」という言葉を思い起こします。

ハイデガーにとって〈棲家〉とは、存在が開示される場所のことでした。 私たちの神経回路の一連のプロセスが「意味の生成」の場所だとすれば、そこにはー脳という物質の中であるにもかかわらずー「存在が開示される〈言葉〉」があるのかもしれません。

こんなふうにして、脳科学と現象学の間に橋をかけられるのではないでしょうか。 静寂な雪の夜、そんなことを考えています。

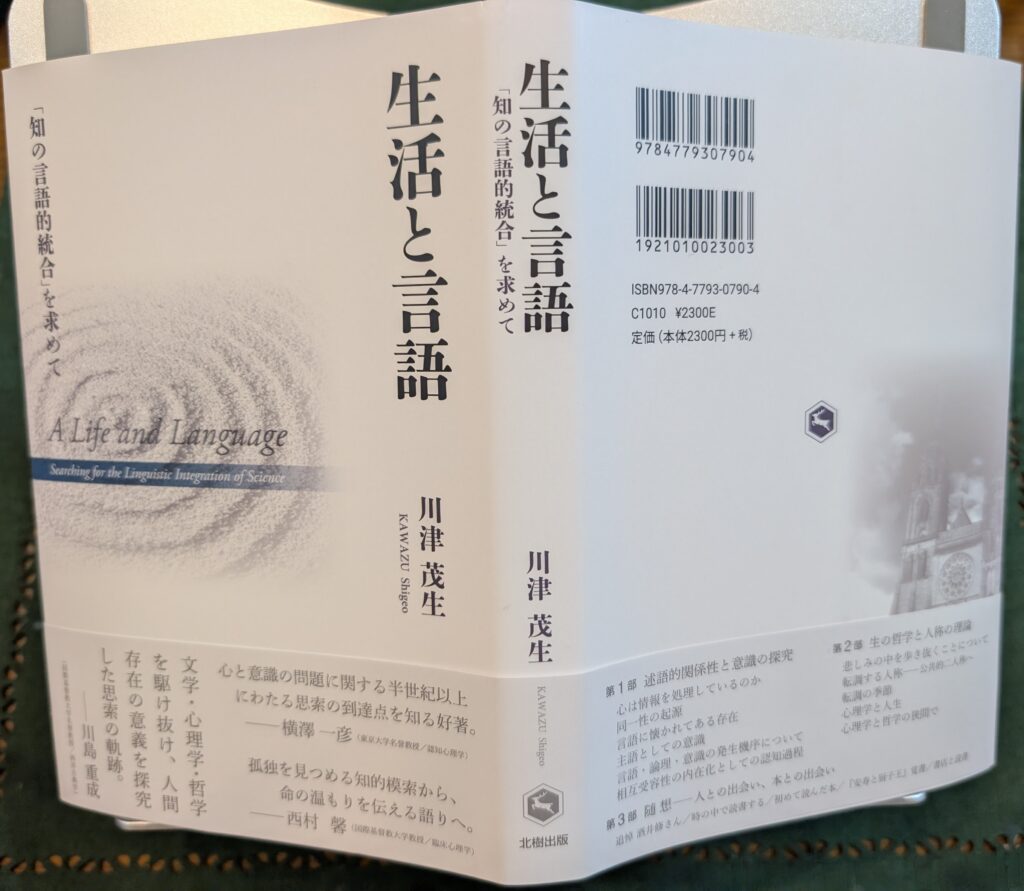

まもなく書店に並ぶ拙著『生活と言語』には、こうした思索の続きにつながる可能性や、そこから広がりうるさらなる問いが潜んでいます。 この本が、皆さんの脳という「存在が開示される場所」を訪れる日を楽しみにしています。

続きは、また次回の記事で。 どうぞ、暖かくして良い週末をお過ごしください。

English Summary

【Friday Night Philosophy 】Is the Brain’s <Language> the “House of Being”?

Good evening, this is Shigeo Kawazu. It is Friday night, December 12th. Here in the snowy north, the world is wrapped in the veil of a silent night. On such a night, it is not a bad idea to rest your tired brain and spend a quiet moment reflecting on “life and thought,” perhaps while staring at the flames of the stove or sipping a warm drink cradled in your hands.

Last time, I spoke about the “season of modulation” that visits both our lives and our neural circuits.

Inside our brains, information arriving from the outside world is received (this is the <third-person → second-person> stage). Then, through a process of distribution and integration, a “first-person” perspective is established. I have grasped this process as a “Modulation” of the mode of personhood.

In life as well, although the form differs, isn’t there a similar “modulation” where personhood shifts? Just as music suddenly transitions to a different key.

“Time transforms personhood.”

From the “first-person” of youth, clad in bravado, to the “second-person” of vulnerability and acceptance. And then, through further modulations, one becomes an “adult” capable of speaking calmly and rationally with anyone.

By the way, what is happening inside our brains during this time? Third-person information from the outside is first “accepted” (second-person) by the brain. At this stage, the information is still distributed, but as it becomes integrated, the “first-person” is generated.

In this series of processes leading up to integration, the brain speaks “words” as if it were writing a composition.

However, the “words” mentioned here are not the languages we know. It means that the brain’s information processing itself has a mode that is “Linguistic” (meaning-generating) rather than merely Logical.

The mode in which meaning arises through <words> is equipped in the brain’s most basic processing mechanism.

Here, I recall Heidegger’s phrase: “Language is the house of Being.”

For Heidegger, the <house> was the place where Being is disclosed. If the series of processes in our neural circuits is indeed the locus of “meaning generation,” then perhaps—even within the physical matter of the brain—there exists a <language> where Being is disclosed.

Perhaps neuroscience and phenomenology can be bridged in this way. On this quiet, snowy night, these are the thoughts drifting through my mind.

My new book, A Life and Language (Seikatsu to Gengo), which will soon appear in bookstores, holds the potential to continue these reflections and explores further questions that may arise from them. I look forward to the day when this book visits your own “house where Being is disclosed”—your brain.

More in the next article. Please stay warm and have a restful weekend.

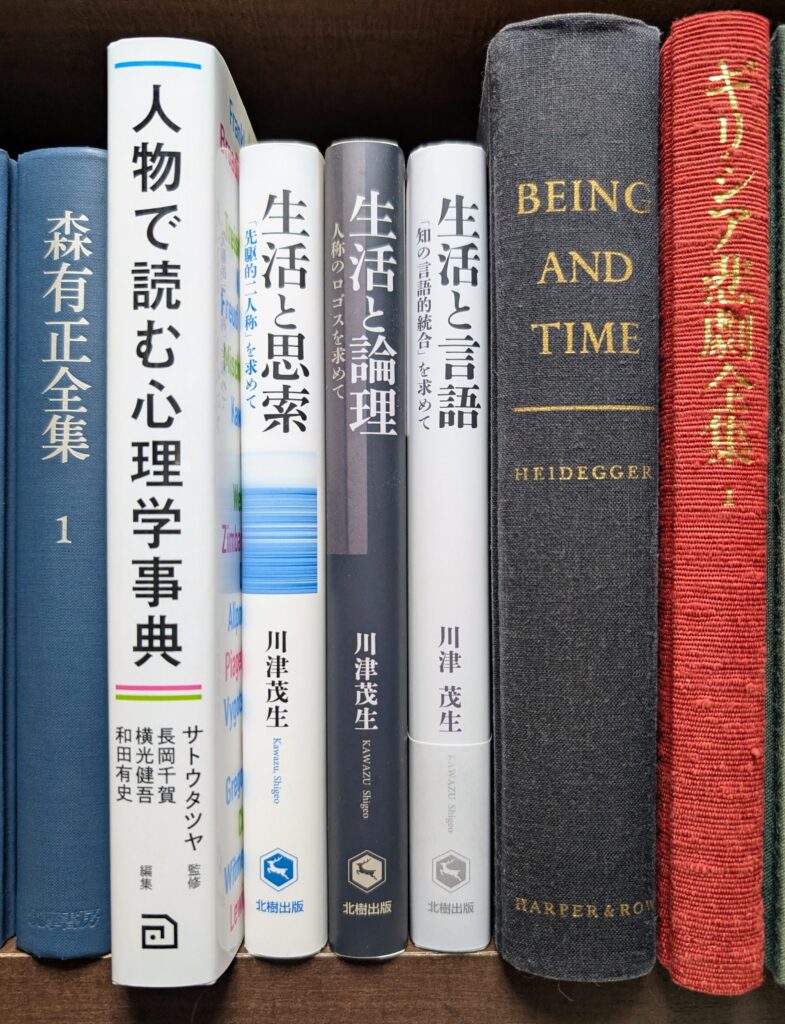

【著書のご案内 / Books】 この記事で触れた理論とエッセイなどの詳細は、以下の三部作にて詳しく展開しています。

- 『生活と思索:「先駆的二人称」を求めて』 (A Life and Meditation: Searching for “Anticipatory Second Person”) [Amazon][楽天]

- 『生活と論理: 人称のロゴスを求めて』 (A Life and Logic: Searching for “logos” of Grammatical Person) [Amazon][楽天]

- 『生活と言語:「知の言語的統合」を求めて』 (A Life and Language: Searching for the Linguistic Integration of Science) ※予約受付中 [Amazon] [楽天]